Introduction

L’ennui, loin d’être une simple vacance d’activité, s’impose au créateur comme un vestibule de possibles. Non point abîme stérile, mais seuil fertile où l’esprit, délivré des urgences, se livre à ses propres murmures. Là, le peintre, le plasticien ou l’inventeur d’images laisse s’instaurer un dialogue intérieur, non linéaire, souvent capricieux, ouvrant à la sérendipité : des pensées, se heurtant avec désinvolture, accouchent d’intuitions imprévues, tel un choc de pierres sombres faisant jaillir l’étincelle.

L’ennui comme laboratoire secret

Pour l’artiste, l’ennui n’est nullement inertie, mais creuset alchimique. Les idées, affranchies de l’ordre et de la hiérarchie, s’assemblent et se brouillent en une mosaïque mouvante. La couleur se métamorphose en texture, le souvenir se mue en silhouette et la forme se déploie en matière. Ce temps dilaté devient un atelier invisible où l’imaginaire se pétrit lui‑même. Morandi, dans ses natures silencieuses, en sut tirer des architectures de verre et d’ombre ; Rothko, dans ses vastes champs chromatiques, fit de la lenteur et du silence un langage d’abîme et de lumière.

Sérendipité et gestes plastiques

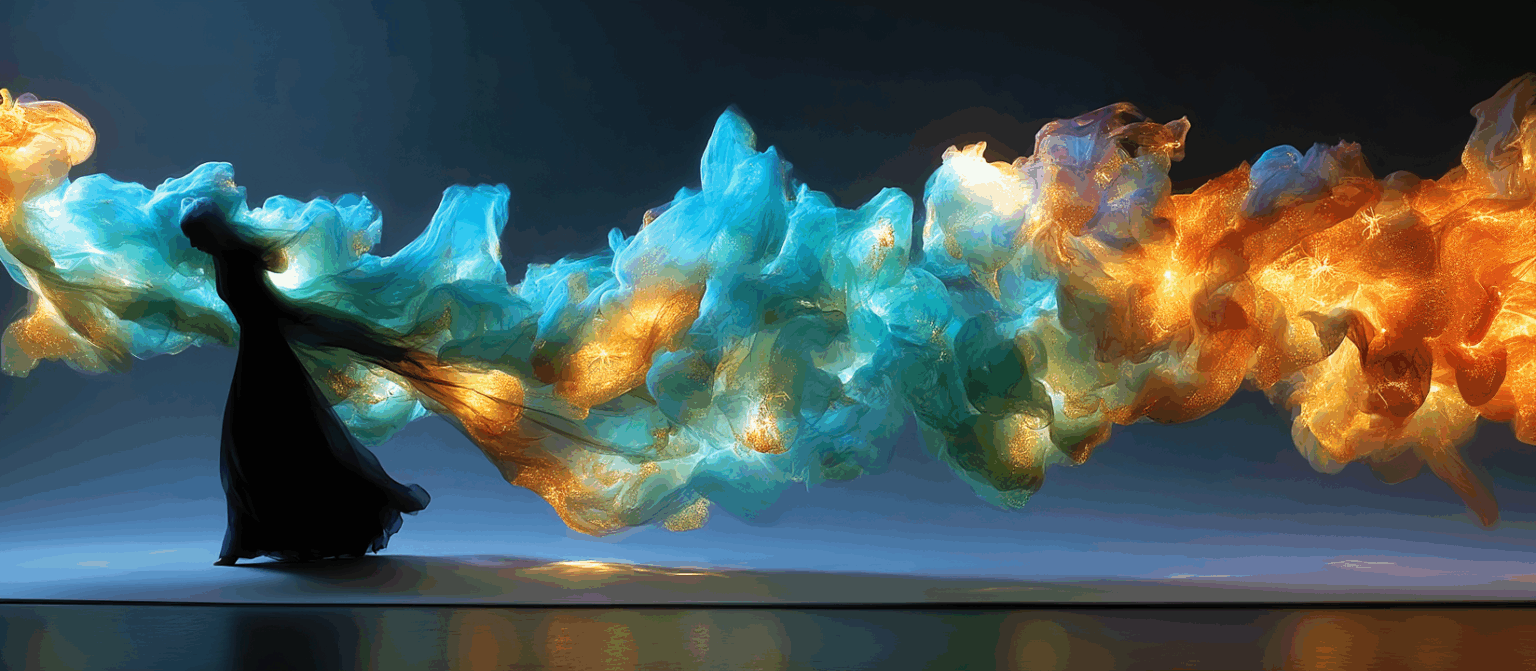

L’ennui agit tel un catalyseur poussant l’esprit créatif à unir l’incongru et l’inattendu. Sous l’objectif, une goutte d’huile peut converser avec une nervure de vinaigre ; sur la toile numérique, une ombre pactise avec l’éclat saturé d’un rouge incandescent. L’œil, délivré de la tyrannie du résultat, consent à la surprise. Ainsi, chaque image naît d’un dialogue clandestin entre éléments étrangers et de cette hétérogénéité paradoxale s’extrait une cohérence singulière. Duchamp lui‑même, en ses gestes irrévérencieux, fit de l’ennui du convenu une machine à déstabiliser les évidences.

L’ennui comme résistance élégante

Dans un monde saturé de stimulations, l’ennui devient pour l’inventeur de formes une résistance élégante. Quand tout s’empresse de divertir, il s’offre tel un ralentissement volontaire, une suspension presque subversive. Le temps, alors, cesse de n’être qu’un défilé d’urgences pour se transmuer en matière malléable que l’esprit façonne avec une volupté patiente. Cet intervalle, que d’autres redoutent, engendre une lucidité singulière où le moindre détail se charge d’une intensité inédite.

L’ennui, intensité particulière

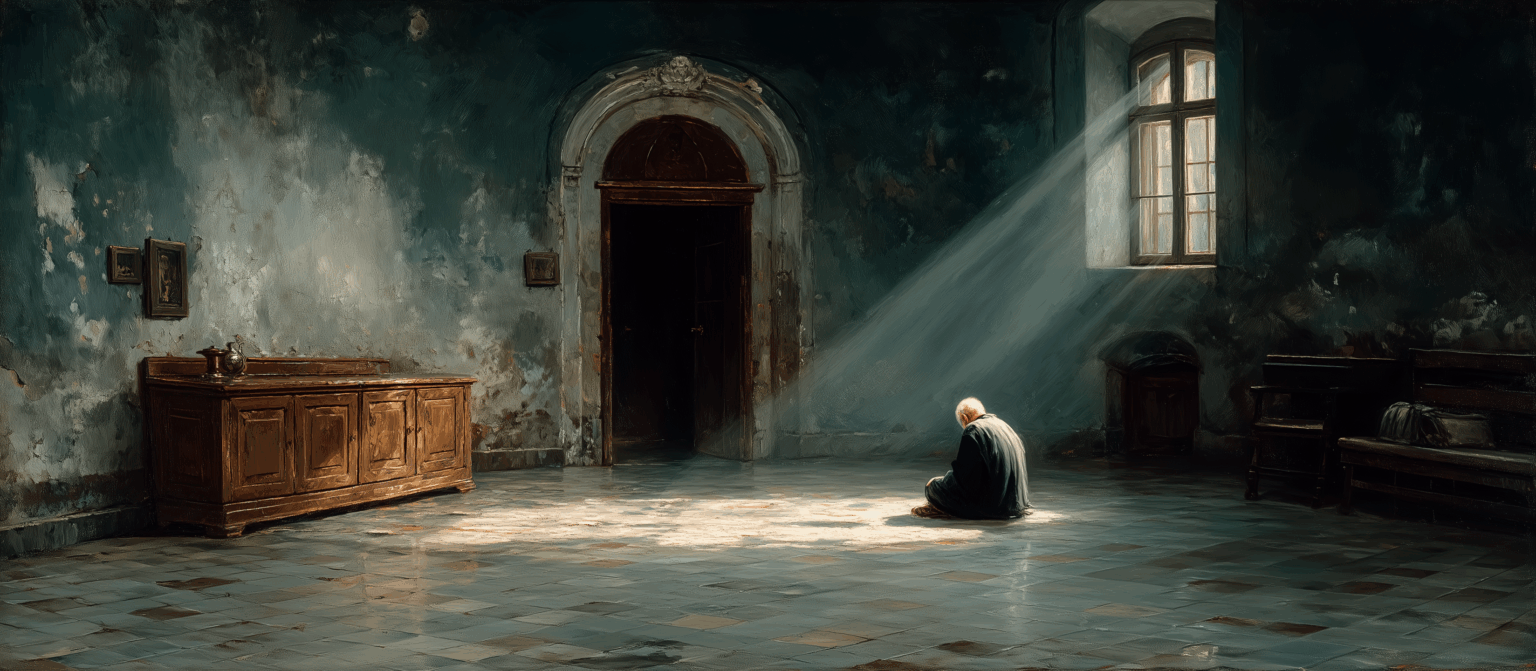

Si certains y ont vu une apathie, le créateur y décèle une intensité souterraine. Quand le tumulte du désir se tait, l’attention s’aiguise, comme une pupille qui se dilate dans la pénombre. L’ennui ne condamne pas : il prépare. Il dispose l’âme à percevoir l’infime, à réinvestir le banal d’une aura insoupçonnée. Les toiles de Rothko, vastes et silencieuses, invitent à cette expérience : s’abîmer dans la couleur jusqu’à sentir le vide s’emplir d’une présence.

Conclusion

Ainsi, l’ennui, loin d’être une défaite, se révèle un allié discret de la création plastique. Il installe l’esprit inventif dans une conversation où chaque détour engendre le fortuit. Il transforme le vide apparent en matrice fertile et le banal en commencement poétique. Chez Morandi, Rothko ou Duchamp, il se fit complice : tantôt silence fécond, tantôt provocation ironique, toujours source d’un renouvellement. L’ennui, au lieu d’être redouté, mérite d’être cultivé comme une clairière où l’art se réinvente dans le secret de sa lenteur.