On pourrait croire que le gribouillage précède l’art, comme le bégaiement précède la parole. Il ne serait pourtant pas absurde d’imaginer l’inverse : que l’art – celui que l’on dit savant, cultivé, plastique – tente inlassablement de retrouver le gribouillage, de l’enrober sans jamais l’abolir.

C’est peut-être une origine ou bien une résistance ?

Un peintre académique, Jean Auguste Dominique Ingres, affirma un jour que « Le dessin est la probité de l’art ».

Mais alors, que dire du gribouillage ?

Probité du rien ? Vérité sans témoin ? Ou simple insistance du corps à laisser une trace, même sans idée, même sans projet ?

Le gribouillage n’attend pas l’intention pour surgir. Il précède la consigne, déborde la ligne, déjoue le bon goût. Il est geste avant le style, rythme avant le sens, matière avant le message. Il occupe cette zone trouble où l’enfant, l’ennuyé, le fou, l’artiste et le prisonnier se rejoignent : tous ceux qui, un jour, ont eu un crayon et du temps.

Le gribouillage comme excès de présence

Ce n’est pas tant un langage que le reste d’un langage. Ou peut-être un trop-plein : il déborde, il insiste, il rature. Certains philosophes ont suggéré que le travail manuel précède le monde des œuvres : le gribouillage, n’est ni ouvrage, ni œuvre, mais quelque chose de l’ordre du surgissement : une apparition du sujet sans sujet.

Dans les marges d’un cahier ou au revers d’une facture, il témoigne d’une présence qui ne sait pas quoi faire d’elle-même. Et cette gêne, cette oscillation entre rien et quelque chose, devient forme.

Quand l’art s’y intéresse ou feint de le redevenir

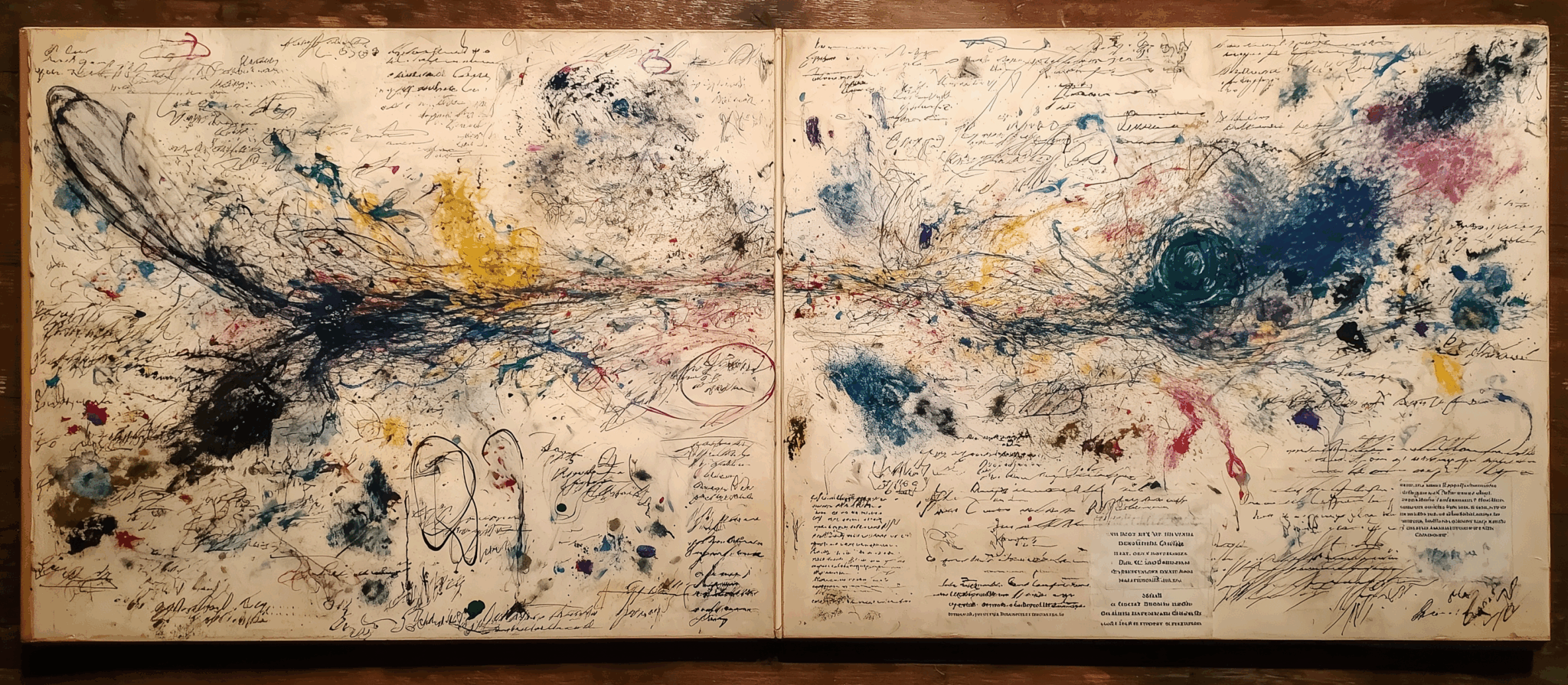

Twombly, Dubuffet, Michaux : trois manières de faire entrer le gribouillage dans le musée, sans le dompter vraiment. Ils l’ont plutôt laissé s’échapper à l’intérieur même de leurs œuvres, comme une voix qui tremble ou un rire nerveux dans un concert de chambre.

Chez Twombly, la graphie devient soupir, chute, mémoire effacée d’une parole absente.

Chez Dubuffet, c’est l’enfantin qui survit à l’instruction, la folie qui rature la raison, la matière qui résiste à la représentation.

Et Michaux… Michaux gribouille comme on écrit en rêve : sans ponctuation, sans repère, mais non sans nécessité.

On pourrait lui prêter cette pensée : ce ne sont pas les idées qui mènent la main, mais le tremblement de l’être.

Une contre-écriture ?

On dit parfois que gribouiller, c’est refuser l’écriture sans renoncer au tracé. Peut-être. Mais ce serait réducteur. Car ce n’est pas un refus. C’est une autre écriture, une écriture qui ne se soucie pas d’être lue.

Des auteurs comme Roland Barthes ont rappelé que, dans certains systèmes culturels, le signe ne vise pas d’abord la signification, mais la sensation. Le gribouillage aussi est une écriture sans destination, une écriture qui se regarde à défaut de se lire.

Sociologie d’un geste oublié

On ne gribouille plus, ou si peu. L’écran a remplacé la marge, le clavier a dompté la main. On tape. On clique. On scrolle.

Mais gribouiller, c’était aussi penser avec les doigts, hésiter avec les ongles, comprendre sans parler.

Le gribouillage est l’un des derniers territoires de l’inutile. Et c’est peut-être cela qui le rend si précieux.

Conclusion en suspens

Il ne s’agit pas de faire du gribouillage un art mineur, ce serait déjà le trahir. Il n’est pas mineur. Il n’est pas majeur. Il est latéral.

Une respiration dans le corps du texte.

Une réminiscence du geste avant le langage.

Une manière discrète de dire que la pensée, parfois, ne précède pas le trait, elle en découle.

#ArtContemporain #Gribouillage #DessinAutomatique #CyTwombly