Le manifeste et les arts plastiques : formes, tensions et projections

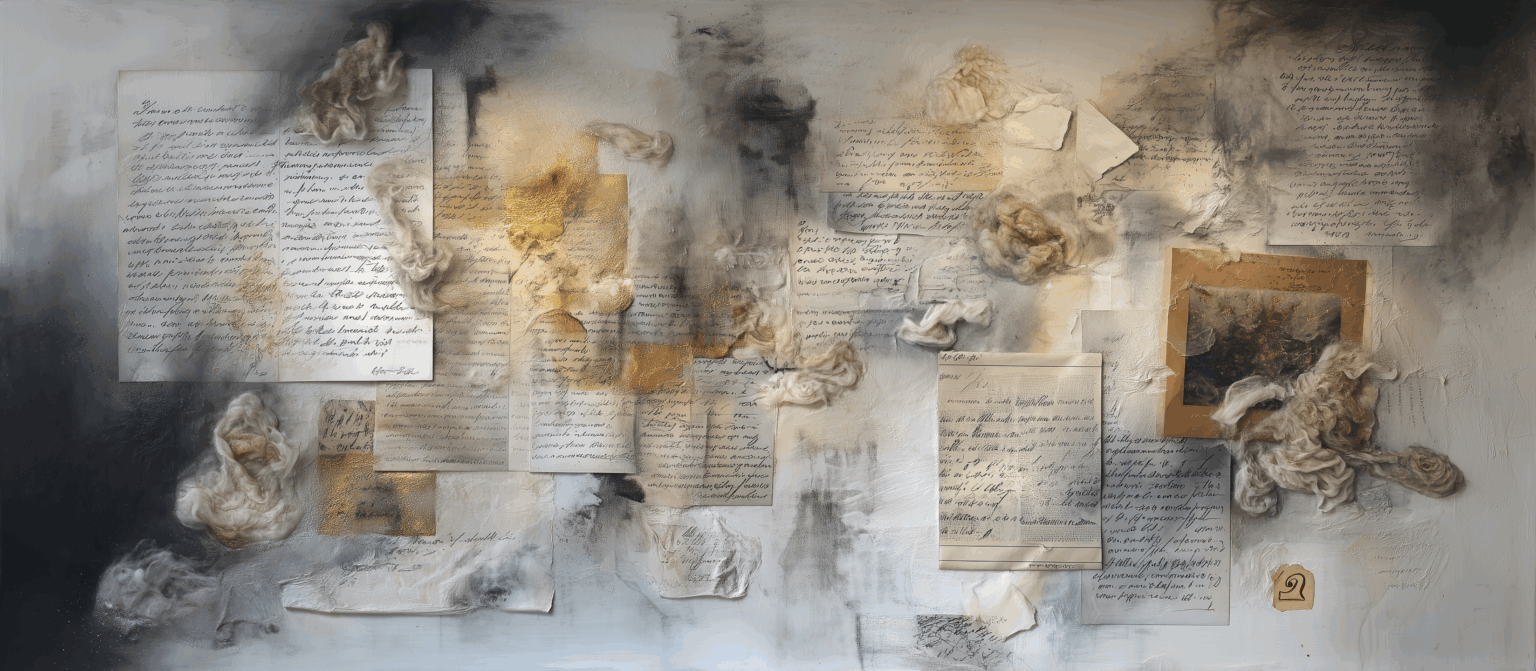

Le manifeste surgit dans le champ des arts plastiques comme un objet paradoxal. À la fois texte et geste, il ne se contente pas de décrire une intention : il la performe. Il affirme, tranche, accélère. Dans l’histoire de la création visuelle, le manifeste agit comme une secousse conceptuelle, un dispositif de mise en crise des formes établies et des régimes de visibilité dominants. Il ne vise pas l’adhésion paisible mais la friction, voire l’inconfort.

Le manifeste ne demande pas l’autorisation du réel. Il s’inscrit contre l’évidence, contre l’usage tranquille des images, contre la continuité des styles. Il postule que l’art n’est jamais neutre et que toute forme visible est déjà une prise de position. En ce sens, le manifeste est moins un texte explicatif qu’un opérateur de déplacement : il force l’art à sortir de lui-même pour se confronter à ses conditions d’existence.

Dans les arts plastiques, le manifeste agit souvent comme un accélérateur de formes. Il précède parfois les œuvres, parfois les accompagne, parfois les suit comme une justification tardive. Mais dans tous les cas, il impose un cadre mental, une grille de lecture qui transforme la perception. Une toile abstraite n’est plus seulement un agencement de couleurs ; elle devient une déclaration sur le monde sensible, sur le langage, sur la faillite ou la persistance de la représentation.

Le manifeste repose sur une économie de la rupture. Il proclame la fin d’un ordre ancien, même si cet ordre n’est jamais complètement mort. Il annonce un avenir, souvent radical, parfois naïf, mais toujours chargé d’une promesse de recomposition. Dans cette logique, l’œuvre plastique devient un fragment d’utopie matérialisée, un éclat de futur projeté dans le présent.

Les avant-gardes historiques ont largement investi cette forme. Le manifeste y fonctionnait comme un outil de synchronisation collective : il alignait des pratiques, fédérait des positions, dessinait un front commun contre l’académisme, la tradition ou la passivité du regard. Mais au-delà de ces moments spectaculaires, le manifeste persiste aujourd’hui sous des formes plus diffuses, parfois silencieuses, parfois dissimulées dans les protocoles de travail ou les choix de matériaux.

Dans les pratiques contemporaines, le manifeste ne se présente plus toujours comme un texte frontal. Il peut prendre la forme d’un système de règles, d’un refus méthodique, d’un cadre conceptuel rigoureux. Une œuvre qui se répète volontairement, qui s’auto-limite, qui s’interdit certaines images ou certains gestes, fonctionne déjà comme un manifeste implicite. Elle affirme que créer, c’est aussi renoncer.

Le manifeste entretient une relation étroite avec le politique, non pas au sens partisan, mais au sens de l’organisation du sensible. Il interroge qui a le droit de produire des images, quelles images méritent d’être vues, et selon quels critères. En ce sens, chaque manifeste plastique redéfinit une cartographie du visible et de l’invisible. Il redistribue les rôles entre l’artiste, l’institution, le spectateur et le marché.

Le langage du manifeste est rarement nuancé. Il préfère l’énoncé bref, la formule dense, la phrase qui coupe. Cette brutalité stylistique n’est pas un défaut, mais une stratégie. Elle répond à une saturation du discours, à une fatigue de l’argumentation longue. Face à l’excès d’images, le manifeste choisit la compression du sens.

Dans les arts plastiques, cette compression se traduit souvent par des formes simples, répétitives ou radicalement pauvres. Le refus de la virtuosité devient un acte théorique. L’économie de moyens n’est pas une contrainte, mais une position. Elle affirme que le sens ne réside pas dans l’accumulation, mais dans la précision.

Le manifeste agit également comme un outil de temporalité. Il fige un moment de pensée, tout en se projetant vers un futur incertain. Il est écrit dans l’urgence, mais destiné à durer. Cette tension temporelle se retrouve dans les œuvres plastiques qui en découlent : des formes ancrées dans leur époque, mais suffisamment ouvertes pour être réactivées, relues, déplacées.

Il existe enfin une dimension presque pédagogique du manifeste. Non pas pour enseigner, mais pour orienter. Il propose une manière de regarder, une manière de faire, une manière de douter. Il ne livre pas des réponses, mais des consignes d’attention. Il rappelle que l’art n’est pas un produit fini, mais un champ de forces.

Dans une société saturée de discours, le manifeste plastique conserve une puissance singulière : celle de faire coïncider la parole et la forme. Lorsqu’il fonctionne pleinement, il ne se lit pas seulement ; il se voit, il se ressent, il s’éprouve dans l’espace. Il devient alors indissociable des œuvres qu’il accompagne ou qu’il engendre.

Ainsi, le manifeste n’est ni un vestige des avant-gardes, ni un simple outil de communication. Il demeure un instrument critique, un mode d’existence de l’art face à l’inertie des systèmes. Dans les arts plastiques, il continue d’opérer comme une zone de friction entre idée et matière, entre désir et contrainte, entre affirmation et effacement. Il rappelle, sans emphase, que toute forme est une décision et que toute décision engage une vision du monde.