L’absurde n’est pas un concept desséché pour bibliothèque grise mais une expérience brûlante, une rencontre frontale : celle d’un esprit qui réclame des raisons et d’un monde qui se tait. Camus, penché sur son Mythe de Sisyphe, n’y voyait pas un désespoir mais une vérité nue : l’homme est jeté dans un univers muet et, de cette discordance, naît l’absurde. Or, dans cette fissure où la raison se défait, l’art surgit, non comme une consolation mais comme une flambée. L’œuvre plastique ne guérit rien, elle ne referme pas la plaie du sens ; elle la rend visible, palpable, parfois éclatante comme une ironie divine.

C’est ce que le surréalisme, dès Breton, a mis en œuvre avec une insolence de prophète. Le manifeste ne fut pas un simple programme esthétique mais un coup de tonnerre : libérer l’imaginaire de ses carcans, laisser le rêve et le délire réécrire la topographie du réel. Breton se rêvait géomètre de l’inconscient ; il traçait des cartes là où il n’y avait que des gouffres. Dans son sillage, Magritte devient poète des évidences impossibles : il peint une pipe qui n’est pas une pipe, une pomme trop vaste pour un salon, un ciel abrité dans une fenêtre. Ce n’est pas une plaisanterie : c’est la révélation tranquille que le visible est toujours doublé d’un invisible. Dalí, lui, s’engouffre dans la démesure des songes, où les montres coulent comme des plaies liquides et où les paysages se métamorphosent en hallucinations plus réelles que l’éveil. Ainsi, l’absurde se fait méthode : desserrer l’écrou du rationnel jusqu’à ce que le vertige s’y installe en maître.

Mais l’absurde ne s’est pas figé dans les toiles surréalistes : il s’est poursuivi, transfiguré, disséminé. Gasiorowski tourne la peinture en dérision, la contaminant de grotesque et de scatologie, comme pour révéler la vanité des académies. Esther Ferrer, dans ses performances, laisse s’éroder toute logique, et l’on découvre alors qu’un geste répété jusqu’à l’inanité se charge d’une densité existentielle. Apenouvon, en faisant exploser les plastiques de notre quotidien, ne joue plus : il met sous nos yeux l’absurde politique, celui d’un monde qui tolère l’inacceptable. Sabatté, ramassant poussières et rebuts, les élève au rang de créatures hybrides : son œuvre murmure que la matière la plus méprisée peut engendrer des chimères protectrices, presque sacrées.

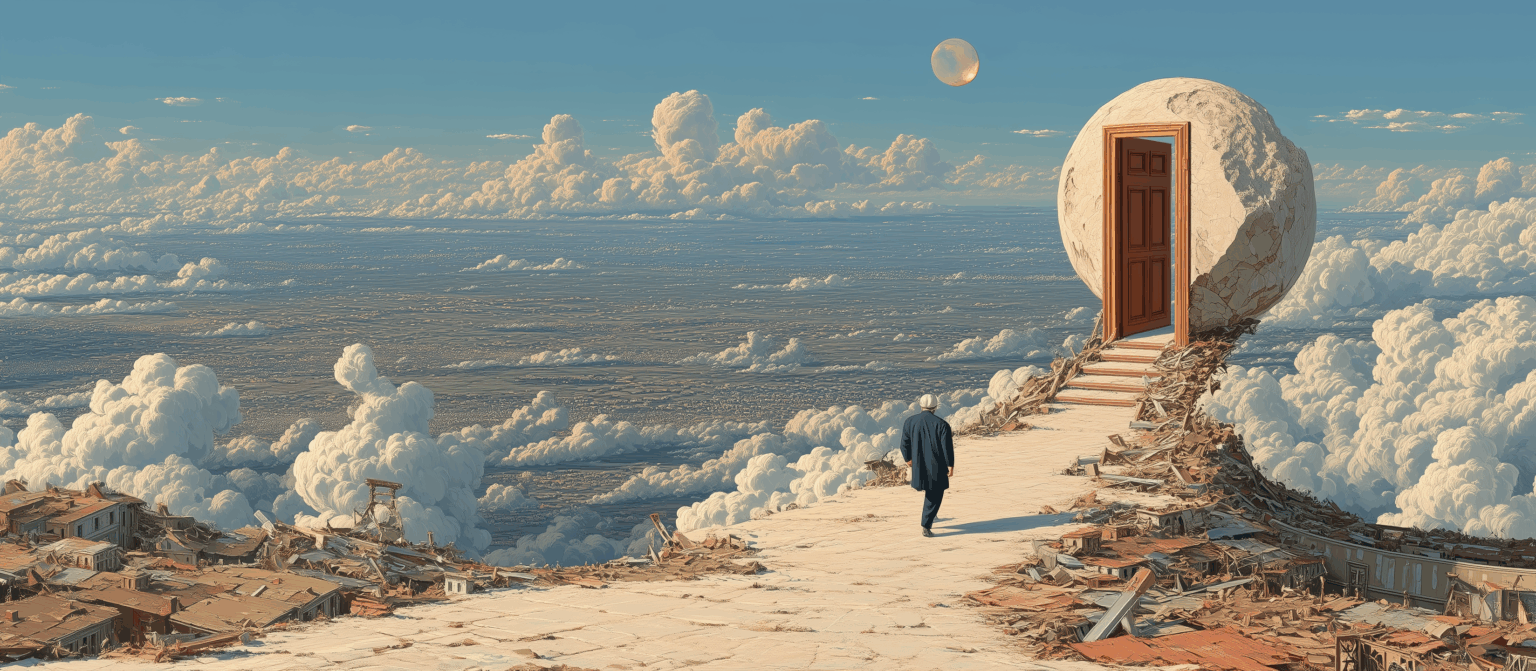

L’absurde, ici, n’est jamais une simple plaisanterie. Il est révolte silencieuse, satire lumineuse, cri détourné. Il est ce moment où l’artiste choisit de ne pas refermer les portes, mais de les enfoncer toutes à la fois, pour montrer que le réel est une scène fragile. Breton parlait de beauté convulsive, Camus de lucidité révoltée, Duchamp de regardeur co-auteur : tous disent la même chose à leur manière, que l’art n’explique pas le monde, mais qu’il le dénude, qu’il le trouble, qu’il en révèle le grain.

Au fond, l’absurde dans les arts plastiques est moins un thème qu’une respiration. Il transforme l’incongru en emblème, le grotesque en miroir, l’inutile en splendeur. Il nous rappelle que la raison n’est pas la seule voie, que l’étrangeté est peut-être le seul langage fidèle à notre condition. Et si l’art est toujours, comme l’affirmait Camus, un acte de révolte, alors l’absurde en est l’étendard : non pas une impasse, mais une ouverture, une lucarne entrouverte sur l’impossible, une invitation à habiter le monde sans en épuiser le mystère.