Le temps réel agit aujourd’hui comme une surface sensible : un écran transparent qui prétend coïncider avec la présence, tout en la disséquant milliseconde après milliseconde. Les arts plastiques, eux, continuent de graver, ralentir, dévier, détourner. Là où l’immédiateté numérique exige la simultanéité absolue, la création plastique insiste encore sur la durée, sur les écarts, sur les retards féconds.

Entre ces deux régimes — l’instantané et l’incarné — se joue un dialogue tendu, parfois contradictoire, parfois lumineux.

Le temps réel n’est pas qu’une simple vitesse. C’est une promesse : celle de voir le monde sans filtre, sans inertie, sans passé. Une promesse de flux continu. Or le geste artistique, même lorsqu’il s’inscrit dans ce flux, n’y disparaît jamais totalement : il laisse une empreinte, une résistance. L’artiste qui travaille avec des dispositifs connectés, des capteurs ou des traitements algorithmiques ne se contente pas de produire des images : il met en scène une friction entre perception humaine et mouvement machinique.

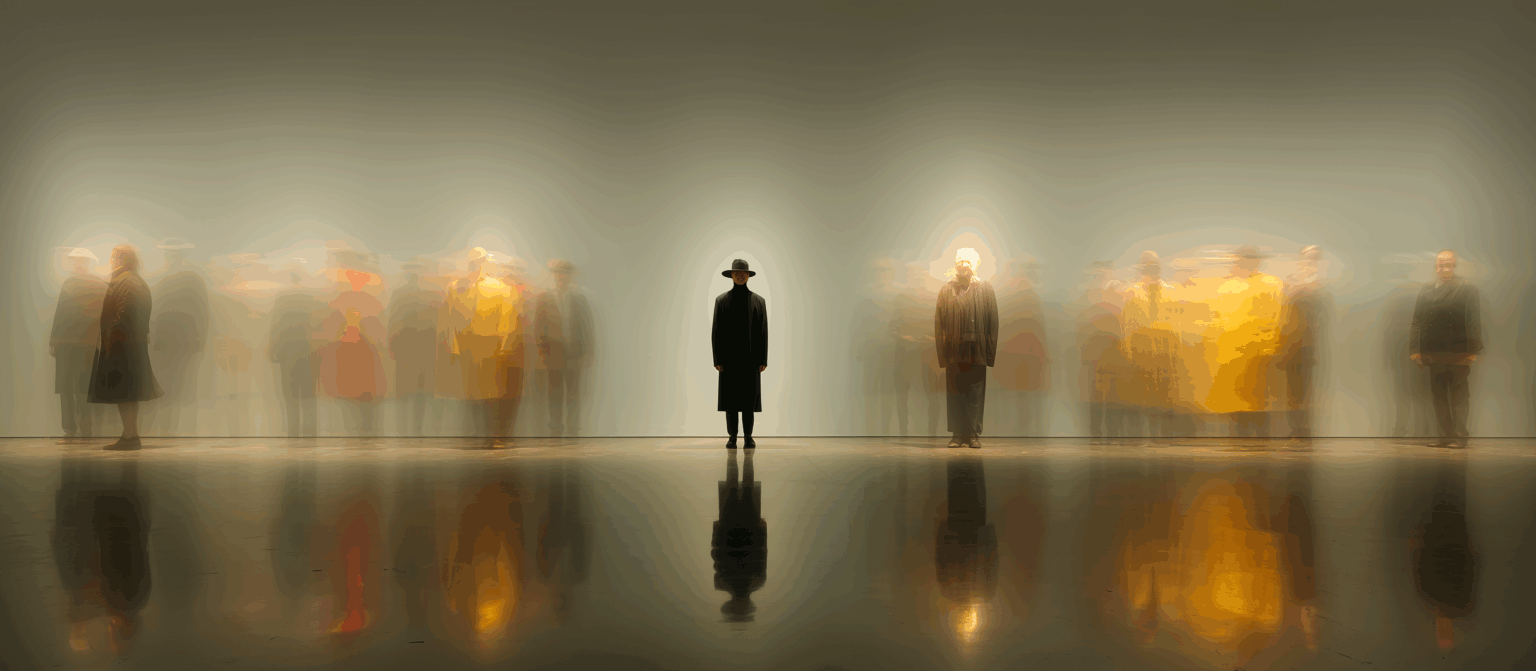

Une installation lumineuse réagissant aux pas du visiteur, par exemple, ne délivre pas qu’un effet spectaculaire : elle rappelle subtilement que notre présence modifie le monde, même dans son architecture électronique. Ce qui se joue n’est pas la vitesse, mais l’empreinte d’un corps dans une temporalité qui n’est pas la sienne.

Le temps réel crée une illusion d’éternel présent. Les arts plastiques, eux, introduisent du trouble dans ce présent qui se croit total. Une sculpture connectée qui change au rythme des données météorologiques mondiales ne montre pas la météo : elle montre que le présent est constitué de strates, de pressions, d’influx, de variables invisibles.

C’est là que l’art révèle ce que le temps réel tente souvent de dissimuler : la profondeur du monde. La sensation que tout n’arrive jamais tout à fait en même temps, que la simultanéité parfaite n’est qu’une fiction collective.

La société contemporaine exige l’instantané comme on exige un verdict. L’information doit surgir immédiatement, avant même d’être comprise. Le temps réel devient un réflexe, presque un automatisme : cliquer, actualiser, vérifier que tout se déroule maintenant.

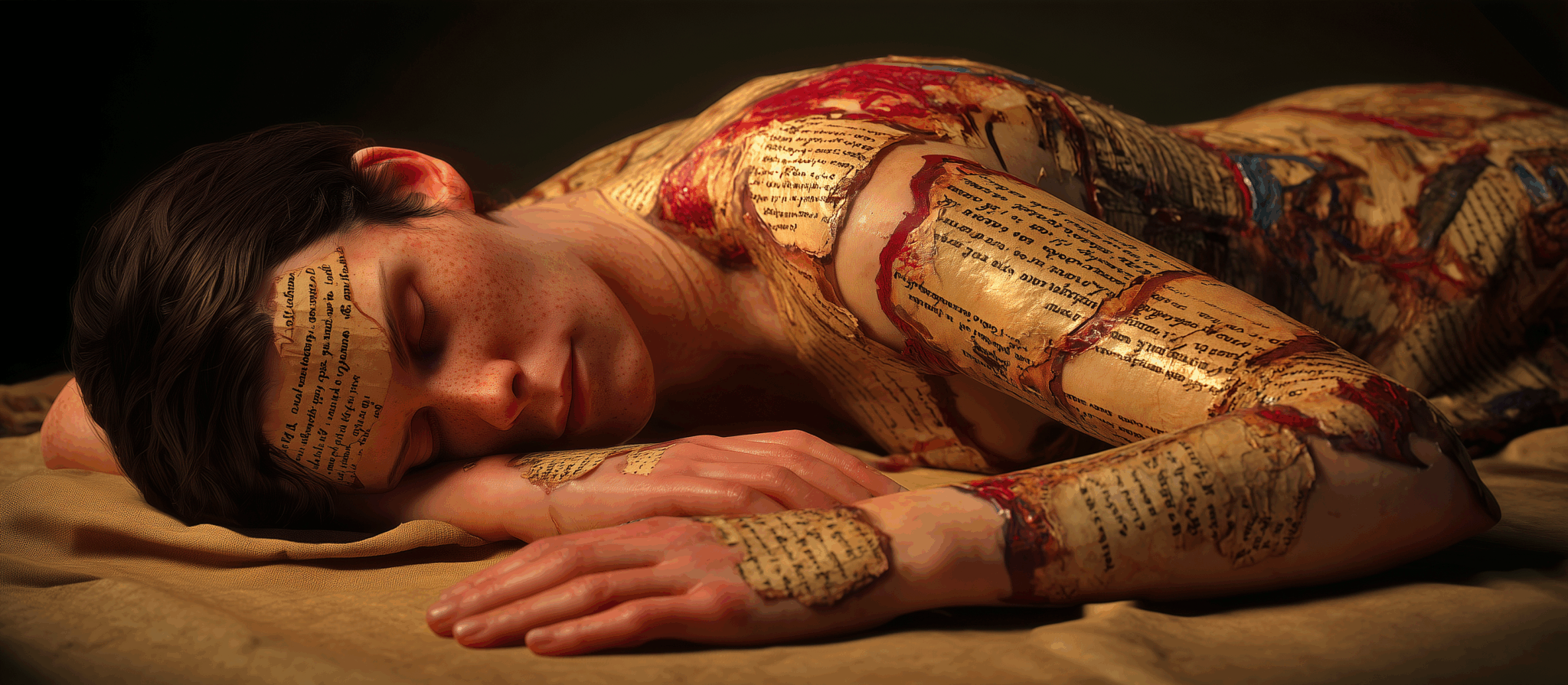

Pourtant, dans cette frénésie du présent, les artistes plasticiens réintroduisent la lenteur comme une forme de dissidence. Non pas une lenteur nostalgique, mais une lenteur active, presque technologique. Certains utilisent des images générées en continu, mais les font évoluer si lentement que l’œil voit une immobilité. D’autres capturent le flux d’un réseau et le transforment en matière épaisse — pigments, résines, surfaces opaques.

L’œuvre devient un ralentisseur du monde : un diaphragme qui ouvre et ferme le présent à son propre rythme.

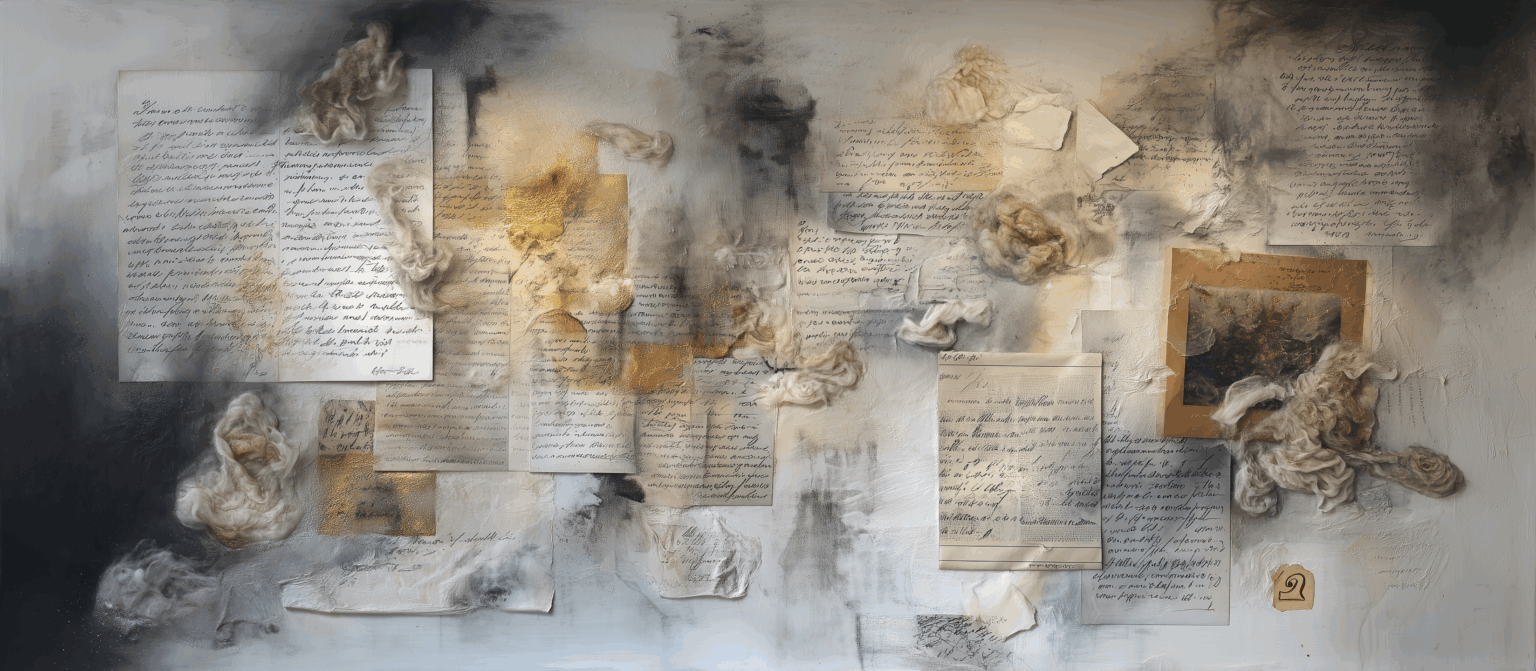

Le temps réel a aussi ceci de troublant qu’il efface la mémoire. Une image en remplace une autre, et l’instant précédent n’a pas plus de poids qu’une particule de poussière numérique. Face à cette disparition du passé immédiat, les arts plastiques reconstituent des zones d’ombre, des lieux où la trace compte davantage que la vitesse. Un simple dessin réalisé en direct sur une tablette, puis imprimé en grand format, peut devenir la matérialisation d’un moment fugitif. L’image ne dit pas seulement « voilà ce que j’étais » mais « voilà ce que j’ai mis du temps à devenir ». Le temps réel enregistre. L’art transforme.

Il existe enfin un paradoxe essentiel : plus nos technologies s’affinent, plus nous cherchons à sentir le monde. Comme si l’excès de temps réel finissait par produire une déperdition sensorielle. Certaines installations immersives répondent à ce manque en imposant au spectateur une sorte d’épreuve temporelle : rester, écouter, attendre que la lumière se déploie, que la matière se révèle. Là, le temps réel n’est plus un flux qui précipite, mais un espace qui accueille. La sensation se construit dans la durée, même microscopique. L’œuvre ne suit pas la vitesse du monde ; elle demande au monde de ralentir pour la rejoindre.

Ce glissement révèle un point crucial : le temps réel n’est pas seulement une temporalité technique, c’est une discipline sociale. Une injonction. Répondre immédiatement. Réagir immédiatement. Exister immédiatement. Les arts plastiques, en introduisant une temporalité dissonante, ouvrent des brèches dans cette discipline. Ils permettent d’autres rythmes, d’autres respirations. Une peinture n’a pas besoin de se rafraîchir toutes les secondes pour exister. Une installation interactive peut décider de répondre avec un délai volontaire. Une vidéo peut incorporer une latence. L’art devient alors un contretemps : une résistance à la tyrannie du présent permanent.

Ainsi, mettre en relation le temps réel et les arts plastiques revient à interroger notre rapport au monde. Le temps réel veut abolir la distance entre le phénomène et sa perception. L’art, lui, recompose cette distance pour qu’elle devienne intelligible, sensible, poétique. Ce que l’un accélère, l’autre déplie.

Ce que l’un rend transparent, l’autre rend opaque. Ce que l’un croit immédiat, l’autre révèle comme stratifié.

Le véritable enjeu n’est donc pas la technique, mais la manière dont elle reconfigure notre capacité à voir, penser et sentir. Les arts plastiques, même lorsqu’ils utilisent des dispositifs avancés, rappellent une vérité simple : toute présence demande une durée. Il n’existe pas de vision immédiate.

Il n’existe que des perceptions qui se construisent, s’ajustent, se composent à travers des micro-délais.

Le temps réel n’abolit pas le temps : il crée un décor. L’art, lui, travaille dans les coulisses.

C’est peut-être là que se joue leur dialogue le plus profond : dans cet espace où l’instantanéité du monde est confrontée à la patience des formes. Le temps réel voudrait clore le présent ; les arts plastiques le rouvrent. Le geste artistique — qu’il soit numérique, sculptural, pictural ou algorithmique — rappelle que le réel ne se livre jamais en temps réel. Il se livre dans la durée, dans la dérive, dans l’écart.

Dans l’inexactitude précieuse qui fait de chaque œuvre une manière de ralentir le monde pour mieux le regarder.