Il est des choses que l’on dit à voix haute, d’autres que l’on murmure, et d’autres encore qui exigent le silence, non pas comme un repli, mais comme une exigence d’espace, de vide, de possible.

Le silence, en arts plastiques, n’est pas le contraire du bruit. Il est le contraire du trop, du bavard, du didactique, du spectaculaire. Il est cette réserve qui précède la parole ou qui la refuse. Il est ce champ libre offert au regard.

- Le silence comme matière

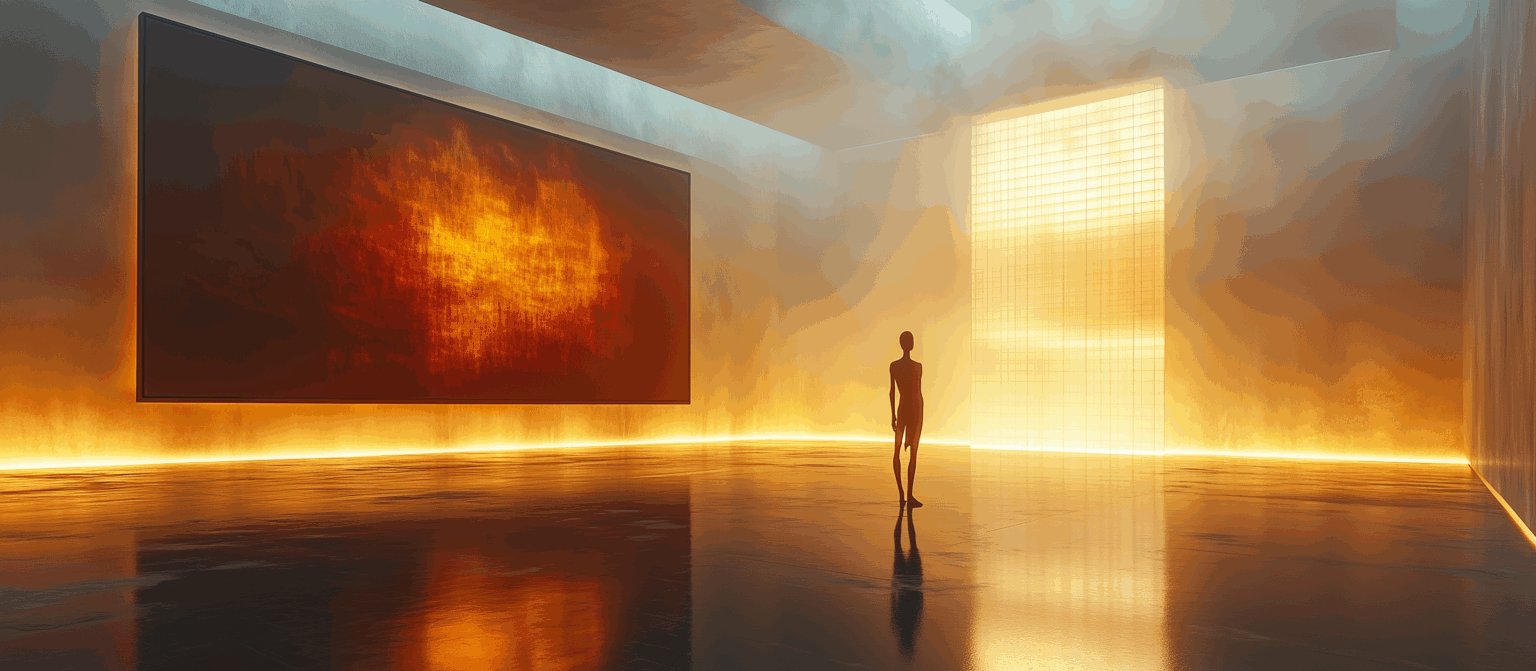

Certains artistes ne le représentent pas : ils l’installent. Ainsi Mark Rothko, dans ses grandes toiles aux champs de couleur saturée, crée un espace silencieux, presque sacré. Pas de narration, pas de ligne, pas de figure, seulement un champ de présence muette, comme si l’on entrait dans une chapelle sans autel. L’œil s’y recueille. Le silence n’est plus absence, il devient atmosphère.

John Cage écrivait : « Le silence n’existe pas. Même dans une pièce insonorisée, on entend son propre corps. » Cela est vrai aussi devant certaines œuvres. On croit faire silence ; on découvre que ce sont les œuvres qui nous font taire !

À l’inverse, l’art contemporain souvent déborde, hurle, sature. Et c’est précisément dans ce tumulte que surgissent les artistes du silence : James Turrell et ses chambres de lumière, Agnes Martin et ses grilles apaisées, ou Giorgio Morandi et ses bouteilles toutes pareilles, toutes différentes. L’œuvre ne nous parle pas : elle nous écoute.

- Silence du geste, silence du sujet

Dans le travail du sculpteur, le silence est un acte. Chaque taille est une négation, un retranchement. Le sculpteur enlève pour révéler. Comme le dit Michel-Ange : « Je vois l’ange dans le marbre et je taille jusqu’à ce que je le libère. » Le silence est là, dans ce qui ne sera jamais dit, jamais montré.

En peinture, le silence est souvent celui du sujet. Les natures mortes, par exemple, portent bien leur nom. Elles ne crient pas, elles ne dansent pas, elles ne vivent pas : elles attendent. Elles posent leur mystère à plat. Elles sont là comme le sont les choses quand on a cessé de les nommer.

Et que dire des œuvres de Giacometti ? Ses silhouettes effilées, vacillantes, donnent moins à voir qu’à ressentir. Elles ont la fragilité de ce qui se tient debout malgré l’effacement. Leur mutisme est une forme de présence, d’obstination silencieuse.

III. Silence et société

Notre époque est bruyante, saturée de notifications, d’images, de flux. Dans ce contexte, le silence n’est plus seulement esthétique : il devient politique. Se taire, c’est refuser. Refuser l’explication immédiate, le commentaire permanent, la légende obligatoire. Se taire, c’est permettre à l’autre de penser.

Georges Steiner écrit dans Réelles présences que : « Toute compréhension authentique repose sur une écoute, et toute écoute digne repose sur un silence. » L’art plastique n’est pas un discours : c’est une rencontre, et toute rencontre commence par se taire.

C’est aussi ce que suggère Louise Bourgeois, dans ses œuvres murmurées à voix basse, dans ses sculptures-maisons, dans ses cellules aux portes entrouvertes. Elles ne disent rien. Elles laissent deviner. Ce silence-là est une forme de pudeur, ou de douleur, ou les deux.

- L’œuvre comme silence incarné

Il faut relire Maurice Blanchot pour comprendre ce lien entre silence et œuvre : « L’œuvre commence seulement quand tout a été dit, et que quelque chose, pourtant, insiste encore. » Le silence, ici, n’est pas un défaut d’expression. Il est l’expression poussée jusqu’à son extrême. Le silence n’est pas le néant : il est le reste.

Une toile blanche peut être muette ou tonitruante. Cela dépend de celui qui regarde, de sa capacité à supporter ce que l’image ne dit pas.

Il en va ainsi de certaines œuvres de Cy Twombly : des griffures, des absences, des fragments. Et pourtant, tout y est. L’amour. L’histoire. La mémoire. L’oubli.

Conclusion

En arts plastiques, le silence n’est pas à côté de l’œuvre, il est en elle. Il n’est pas ce qui manque, mais ce qui fait tenir. Le silence est cette zone indéterminée, cette suspension, qui permet au visible d’advenir autrement.

Il est peut-être, au fond, la seule chose qu’on ne peut trahir.