Le déjà-vu dans les arts plastiques : une mémoire qui devance

Il existe des phénomènes minuscules qui fissurent le déroulement ordinaire de la conscience. Parmi eux, le déjà-vu, cette sensation brusque d’avoir reconnu ce que l’on vit pour la première fois, agit comme une sorte de pli du temps. Une inflexion légère, mais suffisante pour faire vaciller l’assurance du présent. Les arts plastiques, peut-être plus que tout autre champ, se nourrissent de ces discontinuités, de ces reprises et de ces écarts entre ce que l’on croit voir et ce que l’on voit réellement.

Le déjà-vu n’est jamais une simple impression : c’est un trouble de la perception qui transforme un instant anodin en fragment de destin. Il s’agit d’un glissement où l’on se retrouve spectateur de soi-même. Une voix intérieure semble murmurer : « Tu connais déjà cet endroit, cette lumière, ce geste. » Pourtant, rien dans le réel ne vient confirmer cette intuition. Cet entre-deux, zone floue et fertile, est précisément ce que l’art cherche à saisir, traduisant en formes ce qui, dans l’expérience, échappe au langage.

Reconnaissance ou répétition : l’image comme retour

Dans les arts plastiques, l’image n’est jamais entièrement neuve. Elle s’inscrit dans une chaîne de gestes, de visions, de reprises. Une figure réapparaît, un motif revient, une couleur insiste. Les artistes jouent de ce retour parce qu’il convoque en nous des souvenirs incertains, parfois empruntés aux autres, parfois modelés par nos propres strates intérieures. Le déjà-vu se glisse alors dans la création comme une structure secrète et l’œuvre devient le lieu où se reconnaît une mémoire qui n’est pas la nôtre.

Les peintres qui travaillent par séries le savent bien : la répétition n’est jamais un simple recommencement. Elle est une manière d’éprouver le monde. Chaque nouvelle version contient un écart, une respiration différente, une fissure qui transforme le même en presque-autre. L’expérience du déjà-vu fonctionne ainsi : un instant se reproduit sans se répéter, comme si la vie empruntait à l’atelier du peintre ses variations successives.

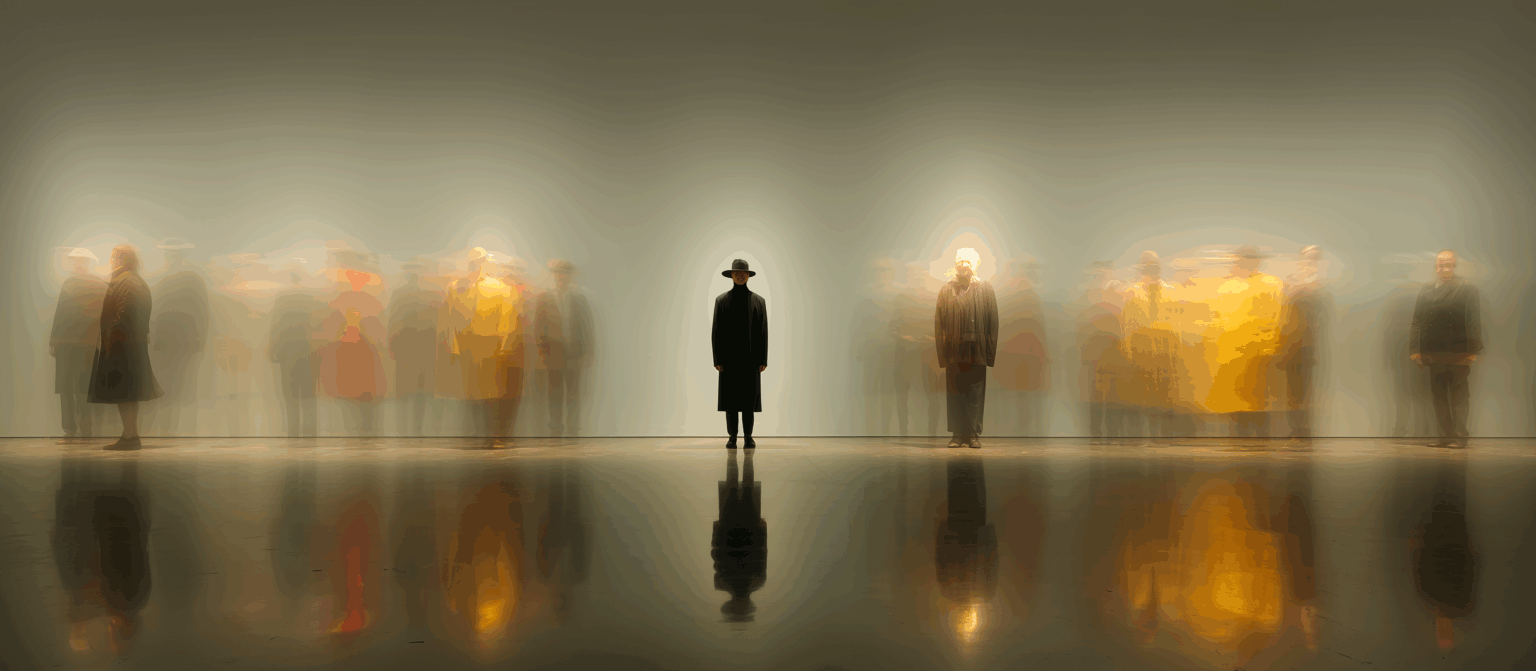

Dans la sculpture, ce phénomène prend souvent la forme d’un volume dont la présence semble précéder notre arrivée. On entre dans la salle, et le corps sculpté semble déjà nous attendre. Cette préséance, cette familiarité étrange, confère à l’œuvre une densité temporelle : elle ne se contente pas d’exister, elle insiste.

L’étrange familiarité comme moteur esthétique

L’art s’est construit sur l’idée qu’il peut rendre visible l’invisible, audible l’inaudible, palpable ce qui n’a jamais été touché. Le déjà-vu est l’une de ces manifestations de l’invisible : il nous rappelle que l’expérience humaine n’est jamais totalement linéaire. Dans la vie comme dans l’art, une fissure peut suffire pour ouvrir un passage.

Cette impression de familiarité apparaît fréquemment face à certaines œuvres qui, par leur composition ou leur atmosphère, donnent le sentiment d’être déjà vues avant même qu’on les découvre. Les artistes utilisent ce phénomène comme un ressort esthétique : ils convoquent le souvenir d’un souvenir, la trace d’une trace. Un paysage peint, par exemple, peut rappeler un endroit que l’on n’a jamais visité. Une installation immersive peut évoquer un rêve que l’on croyait oublié. Une photographie peut faire surgir un frisson, comme si l’on entrait dans une version antérieure de soi-même.

Certains plasticiens jouent délibérément avec cette mécanique perceptive. Ils recomposent des objets ordinaires en les déplaçant légèrement, introduisant ce fameux « presque » qui suffit à troubler. Le déjà-vu devient alors un outil critique : il révèle ce que nous croyons connaître et expose pourtant notre fragilité à reconnaître le réel.

Sociétés saturées d’images : le déjà-vu comme condition contemporaine

Dans le monde actuel, la sensation de déjà-vu n’est plus une rareté. Elle se trouve démultipliée par l’omniprésence des images. Nous vivons immergés dans un flux continu qui, par sa vitesse, génère un curieux paradoxe : moins une image est singulière, plus elle semble familière. Les réseaux sociaux, les publicités, les écrans font naître en nous une mémoire fragmentée, un catalogue involontaire d’images qui se superposent. Le déjà-vu devient alors une sorte d’effet secondaire de la société visuelle, une signature de notre temps.

Les artistes contemporains interrogent cette saturation. Ils reprennent des motifs banals — façades urbaines, silhouettes anonymes, objets manufacturés — et les transforment en occasions de déstabilisation. Ce que l’on croit reconnaître est altéré, distordu, dédoublé. La familiarité devient un piège. L’œuvre montre alors que notre mémoire n’est jamais neutre : elle est traversée par des influences collectives, sociales, massives.

On rencontre parfois des installations vidéo où les boucles d’images produisent une sorte de déjà-vu continu. Les mêmes gestes reviennent, les mêmes regards, les mêmes pas. Ce bégaiement visuel rappelle que la répétition peut devenir une expérience existentielle. Le déjà-vu n’est plus un accident de la conscience : il devient un terrain d’investigation plastique.

Philosophie du trouble : quand le temps se dérègle

Le déjà-vu interroge une idée fondamentale : le temps n’est peut-être pas cette ligne droite que l’on nous décrit. Il possède ses plis, ses retours, ses rebonds. Certaines sagesses anciennes affirmaient que l’âme reconnaît ce qu’elle a connu avant de naître. D’autres traditions voient dans le déjà-vu un signe de la porosité entre rêve et réalité. Plus récemment, certains penseurs ont évoqué l’hypothèse selon laquelle l’esprit fabrique une brèche, une anticipation minuscule du réel qui donne l’impression d’avoir vécu l’instant au moment même où il se produit.

Les artistes exploitent ces hypothèses non pas pour les démontrer, mais pour en étendre les résonances. Ils font du trouble un matériau. Ils transforment le rapport au temps en une sensation plastique. Le spectateur traverse alors quelque chose de singulier : il devient un visiteur d’instants pliés.

Une œuvre peut fonctionner comme un fragment de futur déjà gravé dans la mémoire. Ou comme un passé encore à venir. L’art devient une expérience temporelle plus qu’esthétique. Le déjà-vu, loin d’être un dérèglement de la perception, apparaît comme un outil de compréhension : il ouvre des brèches dans l’évidence du temps.

L’œuvre comme écho : un présent hanté

Ce que le déjà-vu nous rappelle, finalement, c’est que nous ne vivons jamais dans un présent pur. Nous vivons dans un présent hanté. Les arts plastiques, en façonnant des formes qui contiennent plusieurs temporalités superposées, nous montrent cette hantise fondamentale. Ils exposent ce que nous ne percevons qu’en éclairs : notre mémoire est un organisme vivant, qui s’invente autant qu’elle se souvient.

Le déjà-vu fonctionne alors comme une révélation discrète. Il indique que chaque image, chaque objet, chaque geste porte en lui le poids d’innombrables résonances. L’art ne cherche pas à expliquer ce mystère : il le cultive. Il l’amplifie. Il en fait un espace où le spectateur peut éprouver la profondeur fragile de ce qu’il croyait immédiatement réel.

Ainsi, l’œuvre plastique devient un miroir paradoxal : elle ne reflète pas le monde, elle reflète notre façon de le reconnaître. Elle révèle que ce que nous appelons « voir » est un acte troué, traversé par des souvenirs qui ne sont pas toujours les nôtres. Le déjà-vu est ce souffle qui passe, brièvement, et qui nous rappelle que nous vivons dans un tissu d’instants superposés.