Le procès-verbal prétend dire la vérité. Il dresse un constat, froid, rectiligne, inattaquable. Mais à peine la plume touche-t-elle le papier que le réel s’échappe déjà entre les lignes. L’écriture du greffier, du policier ou du juge, n’est jamais neutre : elle incline, elle simplifie, elle omet. Ce qui devait être un miroir devient une traduction, et toute traduction est trahison.

Le procès-verbal ne raconte pas ce qui est arrivé, il invente une forme de vérité acceptable. Il ne peint pas la scène, il l’ordonne. Il fige la réalité dans une syntaxe rigide, persuadé que la mise en mots équivaut à la mise en ordre.

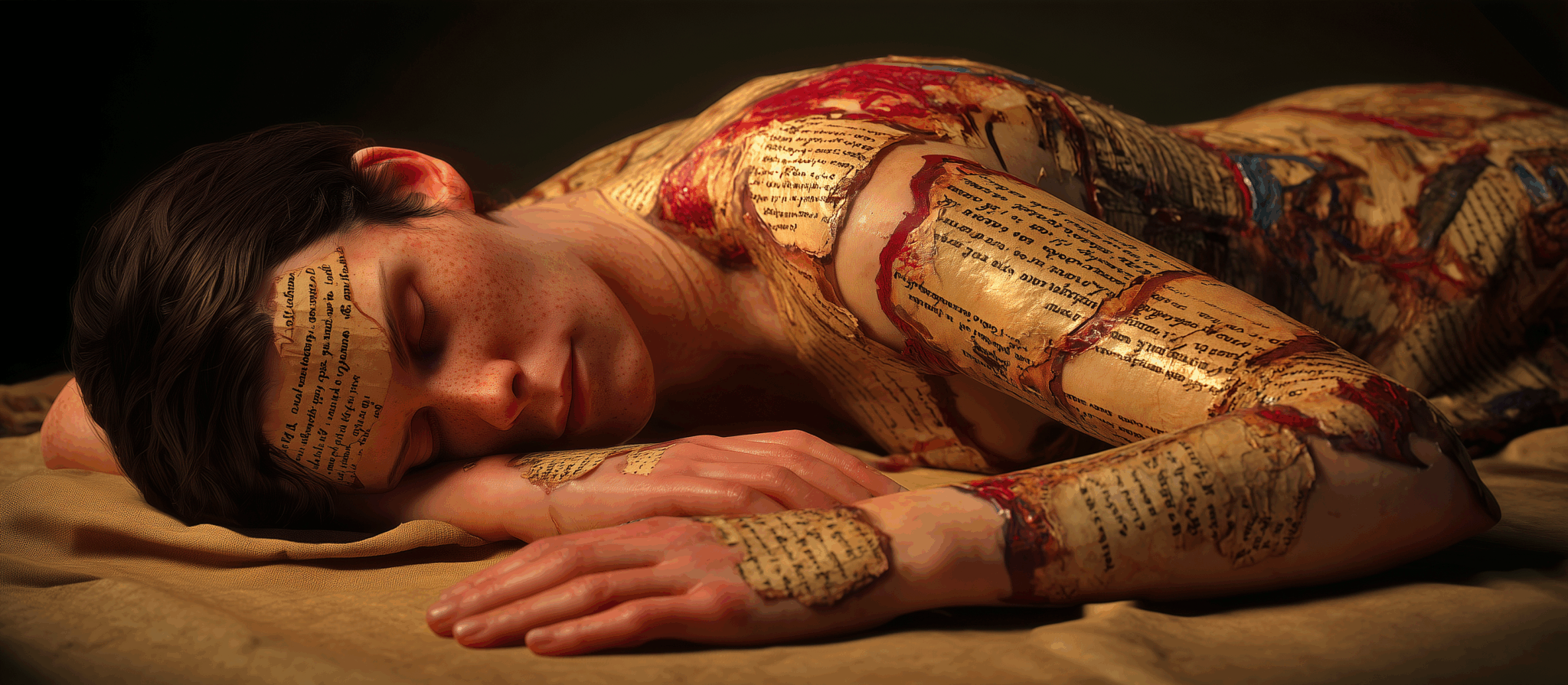

L’artiste, lui, rédige un tout autre procès-verbal — celui du sensible.

Ses phrases sont de couleur, ses verbes sont de gestes. Il consigne non pas les faits, mais les vibrations qu’ils laissent dans la chair du regard. Peindre, c’est dresser un rapport d’émotion, un témoignage de l’instant avant qu’il ne s’efface.

Chaque trait devient une déclaration d’existence, chaque éclat de lumière une preuve de vie.

Ce que le droit cherche dans la rigueur, l’art le trouve dans l’ambiguïté : il n’explique pas, il révèle.

Le procès-verbal veut maîtriser ; l’art, au contraire, veut laisser advenir.

Entre le document et la toile s’étend tout le champ du vivant : l’un enferme, l’autre respire.

Le premier efface la subjectivité pour prouver l’objectivité ; le second fait de la subjectivité une arme contre le silence.

La peinture est le lieu où la vérité se permet enfin de mentir — non pour dissimuler, mais pour dévoiler autrement.

L’artiste trahit le réel avec élégance, et c’est cette trahison qui fait œuvre.

Dans les sociétés modernes, tout doit être consigné, vérifié, archivé. L’homme administratif a remplacé l’homme contemplatif.

Mais dans le silence d’un atelier, un autre type d’écriture s’obstine : celle qui se fait sans preuves, sans scellés, sans témoins.

Le peintre, le sculpteur, le photographe deviennent des greffiers du sensible, des notaires de la lumière. Ils dressent leurs actes sans cachet ni timbre fiscal, mais avec une autorité plus haute : celle du regard.

Là où le procès-verbal statue, l’œuvre interroge.

Là où la phrase juridique enferme, la matière picturale déborde.

Le droit veut la clôture, l’art veut la faille.

Car tout ce qui est humain passe par la brèche : la mémoire, l’amour, le doute, la beauté.

Et c’est peut-être là, dans cette fêlure entre justice et esthétique, que l’on peut entendre le battement le plus profond du monde.

Le procès-verbal affirme : “Voilà ce qui s’est passé.”

La peinture murmure : “Voilà ce que j’ai ressenti.”

Et c’est peut-être la seule différence qui vaille : entre le compte rendu du réel et la confession de sa présence.

L’un convoque le fait, l’autre convoque la vie.

Et dans cette distance infime — cette hésitation entre preuve et poésie — s’invente la seule vérité qui ne se juge pas : celle de l’art.